All’Opera di Roma il direttore affronta il Verdi giovanile Protagonisti in scena Nino Machaidze e Francesco Meli Regia-coreografia non sempre riuscita di Livermore

Echi di battaglia. Ruvidi. Sghembi. Sinistri. Come li dirige Daniele Gatti dal podio. Ancestrali, perché raccontano (risvegliandoti dentro qualcosa che non sai bene da dove venga, ma riconosci come tua) una storia vecchia come l’uomo, la storia (triste, dolorosa) della guerra. Risuonano fuori scena. Lontani. E forze ancora più inquietanti… nell’attesa che si avvicinino. Giovanna combatte. «Un bianco salì destriero… Già dalla mischia ha tratto il re… Le turbe de’ nemici s’arretrano sconvolte» canta Giacomo, il padre di lei che si è appena riconciliato con la figlia, mentre la osserva (e lo racconta a noi che siamo in teatro) combattere la Guerra dei Cent’anni per riconquistare territori sottratti dagli inglesi alla Francia. Una falena vola sempre più vicina al fuoco, proiezione che si staglia nel grande cerchio che sovrasta la scena. Un occhio sull’anima, evocativo di un sentimento che è azione. Giovanna combatte e muore. Come la farfalla. Attratta dal fuoco. Muore in battaglia. E anche questo succede fuori scena. Come capita agli eroi nelle tragedie greche. Giuseppe Verdi vuole così. Per fare della Pulzella d’Orleans un personaggio dalla statura tragica. Universale.

Giovanna combatte e muore. In battaglia. Sì. Suona strano per chi sa due nozioni di storia o ha visto (non senza un certo turbamento) Ingrid Bergman invocare «Gesù…» tra le fiamme e il fumo nella pellicola in bianco e nero del 1948 di Victor Fleming. Ma non è certo una novità. Lo sappiamo. Perché la Giovanna d’Arco di Verdi, l’opera che il compositore scrive nel 1845 per il Teatro alla Scala, non ha nulla, ma proprio nulla di storico. Basti solo pensare che nel melodramma la Pulzella d’Orleans muore, appunto, in battaglia – e, dopo che Delil annuncia che «Giovanna è spenta», risorge, per cantare il finale… ma questa è un’altra storia, di un libretto, quantomeno, originale – muore in battaglia e non sul rogo, come avvenne, racconta la Storia, il 30 maggio 1431 a Rouen.

Nulla di storico. Perché non era questo l’intento di Verdi e del suo (originale, fantasioso e, diciamolo, astruso) librettista Temistocle Solera che si rifà a Friedrich Schiller e alla sua Die jungfrau von Orléans. «Tu sei bella, tu sei bella, pazzerella che fai tu…Non è brutto qual per tutto vien costrutto Belzebù» cantano gli spiriti malvagi, la voce dell’inferno (del male) nella mete di Giovanna che fa a pugni con la voce del paradiso (del bene), quella degli spiriti eletti, «Sorgi o diletta Vergine, Maria, Maria ti chiama… Guai se terreno affetto accoglierai nel cor». Lo diceva la stessa Giovanna, proclamata santa dalla Chiesa: «Vorrei che tutti sentissero la Voce che io sento». La voce del Cielo. Quella delle mistiche, delle veggenti. Ma non era storico né tantomeno agiografico, non era quello di una monografia (o agiografia) in musica l’intento di Verdi (e di Solerea). Piuttosto, come capita per ogni opera del musicista, umano. Perché Verdi (ci) racconta, attraverso storie di ieri, chi siamo oggi. Scandaglia (in musica e parole) i sentimenti, mette sotto la lente di ingrandimento le (nostre) miserie, le (nostre) grandezze. Ce le butta in faccia senza troppe mediazioni, in un racconto ruvido, essenziale. In uno scavo psicologico, diremmo. Davide Livermore, il regista dello spettacolo in scena al Teatro dell’Opera di Roma, lo definisce addirittura psicanalitico (un transfer?), spiegando che Verdi anticipa Freud – qualcosa di vero deve pur esserci se era partita da qui anche la regia di Moshe Leiser e Patrice Caurier per la Giovanna d’Arco del 2015 al Teatro alla Scala, guardando alle isterie delle donne ottocentesche.

Psicologico (o psicanalitico che sia) l’approccio di Verdi nel raccontare un’anima divisa in due. Un corpo e uno spirito smembrati. Scissi. Contrapposti. E poi riuniti. In un percorso dall’inferno della follia (ma era davvero folle la pulzella d’Orleans? tutti i processi seguiti alla sua condanna per stregoneria hanno detto chiaramente no) al paradiso della redenzione. Che è una redenzione umana. Di chi ritrova se stesso dopo essersi smarrito. Non solo. Di chi ritrova, seppur nel drammatico sacrificio di sé, il senso della propria vita. Livermore – che con Giovanna è alla sua quarta regia da agosto in attesa del Macbeth del 7 dicembre alla Scala e che qui, diciamolo chiaramente, realizza uno spettacolo davvero poco riuscito, peccato… – ce lo dice subito, ce lo fa capire dandoci la chiave di lettura di questo “viaggio” quando sulle note della Sinfonia nel grande cerchio che sovrasta la scena (un girone infernale, o forse uno spaccato di purgatorio, grigio, fatto di circonferenze concentriche) proietta una frase di Jenne d’Arc. «Ogni uomo dà la sua vita per ciò in cui crede. Ogni donna dà la sua vita per ciò in cui crede. Spesso le persone credono in poco o niente e tuttavia danno la vita per quel poco o niente». Giovanna lo ha fatto.

Ecco i temi, i nodi in campo. Risuonano (in musica) nella Sinfonia che arriva ruvida, ancestrale, ma anche dolce, cantabile, sognante, pagina attraverso la quale Gatti fa subito capire quale sarà la tinta di questa Giovanna, in perenne, vertiginoso bilico tra cielo e terra. Si parte dalla terra. Dal concreto di questo tempo – e il direttore musicale del Teatro dell’Opera, appena salito sul podio, prende il microfono per salutare con un «bentornati!» gli spettatori, dopo il via libera alla capienza al 100% delle sale, «l’ultima volta che ho visto pieno il Costanzi era a gennaio 2020 per I Capuleti e Montecchi» racconta il musicista, spiegando di «sentire forte l’energia che arriva da una sala finalmente piena». Si arriva al cielo. Uno sguardo di speranza perché «d’insolito raggio si diffonde improvviso chiaror».

Una vertigine continua, senti, limpidissimi, dettagli, disegni strumentali, soli quasi impercettibili che spesso (ti) sfuggono, ma che qui illuminano di una luce inedita, nuova, chiarificatrice la partitura. La vertigine che ti prende ascoltando la Giovanna di Gatti (fu il primo titolo operistico diretto dal musicista nel 1983 a 21 anni), un perenne, instancabile andare e venire tra cielo e terra, in un cerchio dove tutto ricomincia ogni volta, prigionieri nell’inferno della vita, ma poi liberi di volare (come Giovanna) verso un paradiso (ognuno ci mette quello che per lui è il cielo…) che il direttore fa intravedere (intrasentire, termine singolare, ma il senso è esattamente questo) in ogni nota di questo Verdi giovanile. Che Gatti non teme di restituire nella sua affascinante (ancestrale) ruvidezza. Ma nel quale (come fa sempre ogni volta che scandaglia una partitura) scava in profondità mettendone in luce tutta la grandezza musicale (è sempre curioso il gioco di cercare tra le note il Verdi che verrà – e qui, chiaro, ci senti il prossimo Macbeth, ma anche i precedenti Lombardi) e marcando (quasi sottolineando con forza) la raffinatezza di una scrittura rivoluzionaria perché capace di prendere il linguaggio del belcanto, farlo proprio e allo stesso tempo superarlo. Anche per questo Gatti, che accompagna mirabilmente il canto (e i tempi che sceglie ti fanno gustare tutta la bellezza della musica che vorresti non finisse mai), introduce le variazioni (spesso piccole come nei da capo delle cabalette), rispettando le cadenze scritte da Verdi e ripulendo la partitura dagli acuti aggiunti – dove occorrono ci sono già, perché li ha messi, chiaramente, il compositore.

Un disegno, quello di Gatti (direttore che ogni volta sorprende per la bellezza, la profondità delle sue letture e quando pensi di aver sentito il massimo possibile, la volta successiva lui ti sorprende e va ancora oltre), al quale aderiscono perfettamente le voci di Nino Machaidze (Giovanna), Francesco Meli (Carlo VII) e Roberto Frontali (Giacomo) – con loro Dmitry Beloselskiy (grande basso, qui nel piccolo ruolo di Talbot) e Leonardo Trinciarelli (Delil). Nino Machaidze, che realizza qui la prova forse più convincente di sempre del suo bel percorso, è una Giovanna perfetta, intensa, a tratti commovente, in piena sintonia con il podio nel disegnare il percorso i redenzione di un’anima: acuti cristallini e sognanti (ben governati in una voce che ha acquistato corpo e spessore, ma che ben affronta le agilità) lasciano naturalmente spazio ai passaggi più drammatici, verdianamente marcati. Carlo VII è il ruolo ideale per Francesco Meli intenso, commovente, partecipe, musicalissimo nella bellezza di una voce che dovrebbe dedicarsi massicciamente proprio a questo tipo di repertorio nel quale il tenore genovese oggi non ha assolutamente rivali per gusto, tecnica, capacità di scolpire la parola nel canto. Roberto Frontali governa con l’intelligenza musicale di sempre (e forse più di sempre) una voce segnata dal tempo, ma ideale per i tornenti di un padre (una delle grandi figure di padri verdiani) che passa dall’inferno del dubbio al paradiso della riconciliazione con la figlia.

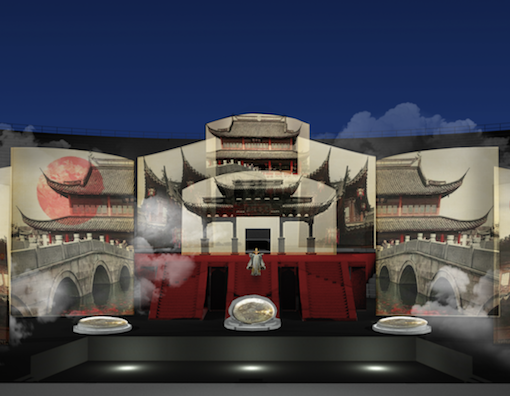

«Vorrei che tutti sentissero la Voce che io sento». La frase di Jeanne che Livermore proietta nel cerchio che si è riempito di fiori alla fine di un viaggio (quasi dantesco tra inferno, purgatorio e paradiso, un perenne ritorno di movimenti circolari, ripetuti, esasperati) tra gironi e cerchi concentrici che il regista rende visibili nella scenografia del suo spettacolo: l’impianto unico è stato ideato da Giò Forma utilizzando elementi scenici del Palau de les Arrts Reina Sofia di Valencia, i costumi abbastanza anonimi e inspiegabilmente di epoche diverse (a tratti kitsch come gli angeli con le ali di metallo) sono di Anna Verde, i video di D-Wok. Una regia dal respiro oratoriale (il coro di Roberto Gabbiani pressoché fermo) dove l’azione è continuamente contrappuntata dalle danze ideate (senza troppa ispirazione, in realtà) dallo stesso Livermore per i ballerini del Corpo di ballo dell’Opera guidati da Susanna Salvi e Claudio Cocino che raddoppiano i personaggi, freudianamente divisi tra corpo e anima. Unica e non sempre ben risolta idea (che comunque ci sta, perché sono molti i ritmi di dazna in partitura che Gatti sbalza magnificamente) di uno spettacolo (inizialmente doveva essere un’Aida, progettata e poi rimandata alle prossime stagioni anche per le restrizione che ancora permangono in scena per le norme anti Covid) poco riuscito, fatto di suggestioni lasciate a mezz’aria, che appare quasi solo un abbozzo laboratoriale, uno studio che necessita di ulteriori prove e approfondimenti per trovare una sua possibile compiutezza.

Partendo, magari, dall’intuizione iniziale. Dalla frase di Jeanne sulle note della Sinfonia. «Una vita è tutto ciò che abbiamo e noi viviamo come crediamo di viverla. E poi è finita. Ma sacrificare ciò che sei e vivere senza credere, quello è più terribile della morte». Anche per questo, forse, Giovanna – nel libretto di Solera che, in questa luce acquista un inaspettato senso – non muore dopo l’annuncio di Delil che «Giovanna è spenta». Ma “risorge” per dire «Addio terra, addio gloria mortale. Alto io volo, già brillo nel sol». Giovanna vola alto. Ha volato alto. E, con Verdi (e con Gatti), dice a noi di fare lo stesso.

Nelle foto @Fabrizio Sansoni Giovanna d’Arco al Teatro dell’Opera di Roma