La ballerina italiana più famosa è morta a Milano a 84 anni Figlia di un tranviere è diventata la stella della Scala ballando con tutti i più grandi da Nureyev a Baryshnikov

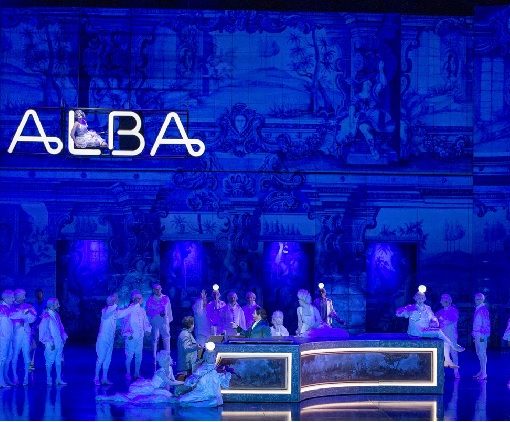

Un grande mazzo di fiori, appoggiati sul palcoscenico. Lei sorridente nel suo inconfondibile abito bianco, i capelli, nerissimi, raccolti sulla nuca e divisi ordinatamente da una riga. Il suo marchio di fabbrica – e non potevi non riconoscerla da uno sguardo anche veloce. Le braccia aperte, chiuse poi in un abbraccio, quasi a stringere tutti i danzatori del Corpo di ballo del Teatro alla Scala che non smettevano di applaudirla. Istantanea catturata al termine di una recita in streaming di Giselle, la “sua” Giselle, andata in scena qualche mese fa, inevitabilmente a porte chiuse, senza pubblico, per via della pandemia. Ecco l’ultima volta sotto le luci della ribalta di Carla Fracci, che a gennaio era “tornata a casa”.

L’ultima volta perché giovedì 27 maggio, a 84 anni, Carla Fracci se ne è andata. In silenzio. In punta di piedi. Qualche notizia sulla sua salute che si è rincorsa, «Carla è grave», arrivata come un fulmine a ciel sereno perché della sua malattia sapevano solo pochi amici. Poche ore e poi l’annuncio della morte. Oggi, venerdì 28 maggio, Carla Fracci torna nella sua casa, perché dalle 12 sarà allestita la camera ardente nel foyer del Teatro alla Scala in attesa dei funerali che saranno celebrati sabato 29 maggio alle 14.45 nella basilica di San Marco a Milano, trasmessi in diretta su Rai1. «Ha onorato il Paese con la sua eleganza e il suo impegno artistico, frutto di intenso lavoro» ha detto il Capo dello Stato Mattarella dopo l’annuncio dato dal Teatro alla Scala. La casa artistica di Carla Fracci dove era tornata a gennaio per una masterclass in sala da ballo proprio sul personaggio romantico per eccellenza, quella Giselle – uscita dalla fantasia di Théophile Gautier, messa in musica da Adolphe Adam e resa corpo danzante dai coreografi Jean Coralli e Jules Perrot – che lei ha reso unica. Identificandosi, in un’immedesimazione da grande attrice, con la ragazza di campagna che impazzisce per amore – capelli sciolti, il volto pallido, rigato dalle lacrime, gli occhi fissi nel vuoto ti lasciano ancora oggi un senso di inquietudine devastante. Danzata, la fragile Giselle, centinaia e centinaia di volte, in tutto il mondo da Mosca a Cuba.

«Inevitabilmente i ruoli a cui si è più affezionati sono i tuoi cavali di battaglia e per me sono Giselle e Giulietta. Ma devo dire che nella mia carriera, lunga, lunghissima, ho imparato ad affrontare ogni ruolo con grande impegno» raccontava la ballerina che aveva mosso i primi passi, nel 1946, alla Scuola di ballo del Teatro alla Scala. “Casa” dalla quale era stata a lungo lontana perché, alla fine degli anni Novanta, avevano detto no alla sua proposta di guidare la compagnia. «Una ferita rimasta a lungo aperta, una grande delusione di cui non riesco ancora a capacitarmi» ricordava qualche anno fa la ballerina, nata a Milano il 20 agosto 1936.

Ha chiuso gli occhi proprio nella sua Milano, accanto al marito Beppe Menegatti, conosciuto nel 1953 e sposato nel 1964, e al figlio Francesco, nato nel 1969, quando la «ballerina assoluta» come l’ha definita il New York Times, era già la danzatrice italiana più famosa di sempre. Perché dopo pochi anni nella fila del Corpo di ballo della Scala era diventata prima ballerina. Era il 1958. Il percorso di formazione, certo, era stato lungo, iniziato nel 1946, subito dopo che la famiglia Fracci era rientrata a Milano da Volongo, nel cremonese, dove era sfollata per la guerra: amici di papà Luigi e di mamma Santina, vedendo nella Carlina un senso innato del ritmo, suggerirono ai genitori di portarla alla Scuola di ballo del Teatro alla Scala. «E mi presero – raccontava sempre – per el me bel facin perché alla selezione ero finita tra le ragazzine da rivedere, il mio fisico gracile non aveva convinto la commissione. Ebbi la mia grande possibilità e la colsi al volo, lavorando molto».

Lo studio, possibile perché la scuola era gratuita. E Carla Fracci ha sempre rivendicato con orgoglio le sue origini proletarie, «figlia di un’operaia alla Innocenti e di un tramviere che quando passava con il tram sotto il Teatro alla Scala, dove studiavo, scampanellava per salutarmi». Anni di sacrifici anche se la ballerina diceva di non aver dovuto «rinunciare a nulla nella vita. Spesso si esagera nel raccontare il mondo della danza come un mondo di sacrifici e privazioni, certo la disciplina, la costanza e lo studio occorrono, non basta mettersi su un piedistallo e dire Io sono l’étoile per avere successo. Ma la vita che si conduce è una vita normalissima. Almeno per me lo è stata permettendomi di essere moglie e madre».

Sin da subito, dagli anni Cinquanta, l’invito a danzare all’estero: il London festival ballet e il Sadler’s Wells nella capitale britannica, lo Stuttgart ballet, il Royal swedish, l’American ballet di New York. «La mia vita è stata tutta una lotta, certo, se non avessi avuto gli incontri giusti non so se la mia carriera sarebbe stata la stessa. Ho avuto la fortuna di aver incontrato Anton Dolin che quando avevo 18 anni mi ha portata a Londra, Erik Bruhn che mi ha fatto debuttare all’American ballet. Esperienze fondamentali, certo, ma dopo le quali ho sempre voluto tornare a casa, nel mio teatro». Erik Bruhn, il partner più amato, Rudolf Nureyev, figura ingombrante, genio (assoluto) e sregolatezza della danza con il quale più di una volta ci furono scintille. E poi Mikhail Baryshnikov, Vladimir Vasiliev, Gheorghe Iancu sino a Roberto Bolle. «Molte le colleghe che ho stimato e stimo, Margot Fonteyn, Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Sylvie Guillem e Svetlana Zakharova» raccontava Carla Fracci per la quale Eugenio Montale nel 1973 scrisse la poesia La danzatrice stanca. Negli anni Ottanta, chiuso il percorso scaligero, l’avventura della Compagnia italiana di balletto e le tournée con gli spettacoli realizzati per lei dal marito Beppe Mengatti. «Ho voluto portare la danza in provincia, andando con la mia compagnia in piccole città dove il balletto non era mai arrivato».

Carla Fracci non ha mai smesso di ballare, anche quando ha diretto le compagnie del San Carlo di Napoli, dell’Opera di Roma e dell’Arena di Verona. Convinta che «la danza non è solo tecnica, ma stile e personalità da portare in palcoscenico. Guardare la gente per strada mi è servito perché quello che osservavo nella vita di tutti i giorni lo portavo in palcoscenico nei personaggi che interpretavo». Più di duecento ruoli sulle punte da Giselle a Giulietta, da Cenerentola a Coppelia, da Medea a Isadora Duncan. Per lei hanno creato Anthony Tudor, John Cranko, Maurice Bejart. Per lei, già sessantenne, Roland Petit ha ideato Chéri ispirato al romanzo di Colette. «Non vivo per nulla il dramma dell’età che passa e guardandomi allo specchio non mi spavento per una ruga in più» diceva pensando alla sua vita, raccontata nel 2013 nell’autobiografia Passo dopo passo, libro al quale si ispira Carla, il film girato da Emanuele Imbucci per Rai Fiction con Alessandra Mastronardi nei panni della Fracci. Carla Fracci a marzo era stata sul set, alla Scala, per raccontarsi all’attrice chiamata ad interpretarla. Lei che in televisione è stata Giuseppina Strepponi, seconda moglie di Giuseppe Verdi, nello sceneggiato Rai sul compositore di Busseto, diretto nel 1982 da Renato Castellani. «La mia carriera è sempre stata all’insegna ella versatilità» diceva ricordando «di aver recitato Shakespeare accanto a Giancarlo Giannini e Gian Maria Volontè, ma anche di aver avuto l’onore di salire in palcoscenico con Paola Borboni».Danza e pop, poi, nelle collaborazioni con Renato Zero con il quale la ballerina è andata in tour negli stadi nel 1999, con Loredana Bertè, Elio e le Storie tese e Povia. E quando nel 2016 Virginia Raffaele la imitò sul palco del Festival di Sanremo la chiamò per ringraziarla, perché «non l’ho presa come un’offesa, ma come un omaggio».

La militanza politica a sinistra, dalla stagione dei Girotondi al ruolo di assessore alla Cultura della Provincia di Firenze dal 2009 al 2014. Il riconoscimento di Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica. L’impegno per i giovani. «Per me è un dovere fondamentale provare a trasferire ai giovani il bagaglio che ho accumulato nella mia carriera. Un compito difficilissimo perché nella danza, come in altri campi, i giovani puntano più alla quantità che alla qualità. Una volta che hanno appreso la tecnica si sentono a posto, ma oltre la tecnica occorre lo stile, occorre imparare a interpretare i personaggi. E l’attenzione al dettaglio, lo scavo psicologico servono a evitare il rischio di fare Giselle uguale a Giulietta o a Cenerentola» ha detto sino all’ultimo. Sino a gennaio quando Mauel Legris, che dirige il Corpo di ballo del Teatro alla Scala, l’ha riportata a casa. Applauditissima dai giovani ai quali, in un ideale passaggio di testimone, Carla Fracci ha trasmesso i segreti della sua arte. Viva più che mai.

Nella foto @Erio Piccagliani e @Brescia/Amisano Carla Fracci al Teatro alla Scala

Articolo pubblicato sul quotidiano Avvenire del 28 maggio 2021