A Berlino l’opera di Leoš Janáček diretta da Simon Rattle Spettacolo simbolico e astratto del regista veneziano Eccellenti interpreti Camilla Nylund e Evelyn Herlitzius

L’impressione, alla fine, è che il sole che ti acceca (attraverso lo schermo del computer, perché la trasmissione dell’opera, come i tempi di pandemia impongono, è in streaming) sulle ultime note della Jenufa di Leoš Janáček, in qualche modo ti riscaldi. Ti riscaldi l’anima, che ne ha davvero bisogno, provata com’è da quella che è (stata) una doccia fredda. Una secchiata di dolore che ti ha buttato in faccia lo spettacolo realizzato per la Staatsoper unter den Linden di Berlino da Simon Rattle sul podio e da Damiano Michieletto in regia, trasmesso in streaming in Germania e prossimamente visibile anche in Italia su Mezzo tv. Freddo – il racconto di Michieletto della partitura del compositore ceco datata 1904 – come un’autopsia, autopsia di un’anima, non di un corpo, e forse per questo ancora più dolorosa. Realizzata in un ambiente asettico (le pareti di plastica traslucida disegnate da Paolo Fantin sono illuminate dalla luce sinistra dei neon e abitate solo da alcune panche, quasi tavoli anatomici dove incidere nella carne viva), quasi un esperimento per capire (una volta di più) sino a dove può giungere la crudeltà dell’uomo. Ma anche sino a dove riesce a spingersi il perdono, autentico e disinteressato, dono da dare senza chiedere nulla in cambio. Sarà (forse) la vita a restituirti qualcosa.

Jenufa racconta di una ragazza innamorata, autenticamente innamorata. Racconta di un uomo incapace di amare quando viene meno la bellezza: Steva, promesso sposo di Jenufa, la lascia dopo che è stata sfigurata dal fratellastro di lui, Laca, per gelosia. Racconta di un altro uomo, Laca, che si pente e (ri)trova una dimensione autentica dell’amore. E racconta di una donna, la Kostelniča, la sacrestana, matrigna di Jenufa che non accetta la “diversità” della ragazza, il suo essere madre fuori dal matrimonio (e non è solo una questione di fede), capace la Kostelniča (salvo poi pentirsi) di uccidere il neonato affogandolo in un torrente ricoperto di neve e ghiaccio. Ghiaccio e neve che, sciolti dal sole, restituiranno, nel bel mezzo delle nozze di Jenufa con Laca, il cadavere del piccolo.

C’è un blocco di ghiaccio sul quale Steva sfoga la propria rabbia. Ghiaccio che gela e brucia allo stesso tempo chi lo tocca. C’è una coperta di lana (per ripararsi dal freddo) che Jenufa prima tesse, poi usa per avvolgere il bambino, coperta che tornerà nel finale, inzuppata di acqua, segno inequivocabile della morte del piccolo. Che Jenufa cerca di ritrovare in quel lungo filo che avvolge sulle mani durante il delirio della febbre mentre il delitto è stato compiuto. Immagini forti, come quella del grande iceberg rovesciato che incombe sulla scena dall’alto, ghiaccio che si scioglie, acqua sotto la quale la Kostelniča cera una purificazione tardiva. Il freddo che avvolge il villaggio slovacco (dove è ambientato il libretto che lo stesso Janáček ha tratto da un testo di Gabriela Preissová) è il freddo che avvolge i cuori di chi non sa amare, dice Michieletto nel suo spettacolo, sincronizzato perfettamente con la direzione di Rattle. Non c’è nulla di verista, di espressionista (come ci si potrebbe aspettare) in questa Jenufa. Certo, le tinte nella musica sono forti, come richiede la scrittura di Janáček, Rattle le asseconda senza mai calcare la mano. La sua direzione è tesa, incalzante, capace di aprire squarci nel nero del male e subito dopo di abbandonarsi a momenti lirici e a ombre malinconiche che ritrovi negli occhi di Camilla Nylund, Jenufa che sa perdonare a chi le ha fatto del male, a Laca, a Steva, alla matrigna.

Immagini apparentemente semplici (acqua, ghiaccio, della lana, una pianta di rosmarino), scolpite nella partitura visiva (la cornice fredda disegnata da Paolo Fantin è abitata dai costumi di Carla Teti che richiamano a un certo boom economico) che Michieletto realizza in questa Jenufa, nuova tappa di un cammino artistico che nell’ultimo periodo ha portato il regista veneziano su una strada di astrazione del racconto, decisamente orientato ad un simbolismo diametralmente opposto (parrebbe) alla forte connotazione temporale, materica, quasi carnale a cui ci aveva abituati. Una strada che può lasciare spiazzati, sicuramente da seguire per capire verso dove porterà – già qualcosa lo dice la Salome di Strauss del Teatro alla Scala. La cornice spoglia ed essenziale permette di concentrare tutto il lavoro sui personaggi. Che in questa Jenufa Michieletto tratteggia magnificamente, appoggiandosi alle caratteristiche fisiche degli interpreti, tutti intensi (i primi piani delle telecamere ti buttano in faccia i loro occhi inquieti e indagatori) nel raccontare il freddo del male e il calore dell’amore.

Sul fronte vocale non c’è storia, le donne hanno la meglio sugli uomini – che sono Stuart Skelton (Laca) e Ladislav Elgr (Steva) non sempre intonatissimi, specie nella tessitura più acuta. Camilla Nylud, che veste per la prima volta i panni di Jenufa, è in perenne bilico tra dolore e speranza, tocca il fondo della sofferenza (Michieletto, dopo la morte del bambino, le chiede di tagliarsi i capelli in un gesto ossessivo che arriva come un pugno nello stomaco) e si rialza, percorso che il soprano rende alla perfezione con la sua voce piena e luminosa che sa screziarsi di ombre. Straordinaria Evelyn Herlitzius nel disegnare, scenicamente e vocalmente, le rigidità, i tornimenti e i rimorsi della Kostelniča. Zampata da interprete di Hanna Schwarz che è una straniata Vecchia Buryja.

Tutti vivisezionati nell’anima da Rattle e Michieletto per buttarci in faccia una secchiata di acqua gelata – raccontando, con Janáček, un certo perbenismo (che va al di là di qualsiasi convinzione religiosa) – capace, come il ghiaccio a volte sa fare, di farti bruciare la pelle.

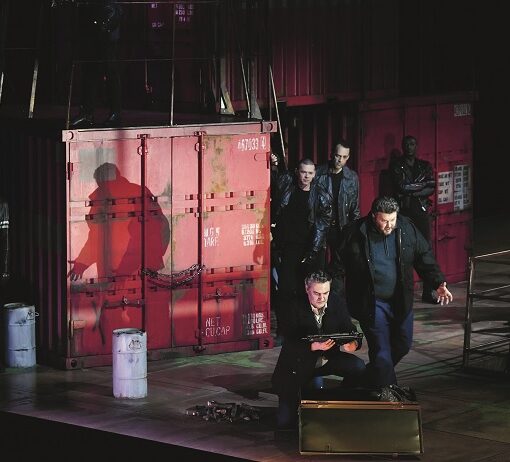

Nelle foto @Berna Hulig Jenufa alla Staatsoper unter den Linden di Berlino